1÷3

小学校2年生の長男に、冬休みに入ってから分数の計算を教える。新課程学力ドリル算数 (小学5年生)に沿って学習してきたが、分数を小数に直す箇所で、待望の「1÷3」の計算ができる。小数の計算について、多くの筆算練習を経て、ようやくここにたどり着いた。

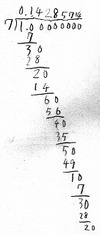

「1割る3を筆算でやってごらん。」というと、息子はひたすら筆算を進め、16桁まで計算したところで、筆算がノートの端に来てしまった。ここで、ようやく顔をあげ、

「ずっと続くんだね。」

と言う。無限を自ら感じとれた瞬間である。

1/3=0.33333333…

「ずっと続く小数の値でも、分数ならはっきりとした形で表せるし、いろいろと計算もできるね。」と、分数の役割を伝える。

次に、1÷7の筆算をさせる。

1/7=0.14285714…

ここまで計算して、息子は、「一週したね。」と言う。循環することが分かったようだ。さすがにこのときは、本当に嬉しかった。

循環小数は、無限を定式的に捉えることの入り口となる。分数を学ぶことは、多様な数の世界に一歩足を踏み入れたことである。計算の習熟と共に、折りにふれて、そのことの素晴らしさを伝えていきたい。

最近のコメント