基礎がため100%中1数学(計算編)

小学校から中学校に上がった段階で、学習につまずいたり、学校に適応できなくなる生徒が増える「中一ギャップ」が盛んに言われるようになった。特に、中学校数学についてはギャップを感じる児童生徒が多いようだ。小学校6年生まで算数が好きである児童の割合と、中学1年生になって数学が好きである生徒の割合を比較すると、急激に落ち込むことが示されている。

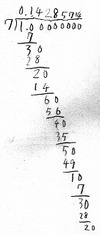

ひとつには、文字式の扱いなど、いままでより抽象的な思考が求められ、それになかなか習熟できない生徒が増えることも一因だろう。長男に取り組ませてみたところ、正・負の計算、文字式の計算には、慣れるまでかなりの時間がかかった。正・負の計算では、小学校で習った分数・小数の計算がいっぺんに登場するため、その定着がはかられていない場合には、相当苦労することが感じ取れた。文字式の計算になると、さらに複雑さが増していく。「マイナス符号に注意」「文字をつけ忘れない」このことを何度繰返し言っても、なかなか身に付かない。2ヶ月かかって一次方程式を応用も含めて一通りこなし、120ページの計算編を一冊終える頃になり、ようやくミスがなくなってきた。とにかく、中一数学の習熟には練習がかなり必要であることをまざまざと感じた。

取り組ませるにあたり様々な問題集を比較したが、「くもんの中1数学計算編」は、スモール・ステップで問題が配列されており、基礎を固めるには適していると感じた。

最近のコメント