中国の歴史〈2〉秦の始皇帝と漢の武帝 (集英社版・学習漫画)

集英社の学習漫画「中国の歴史」第2巻では、秦の始皇帝の誕生から、項羽と劉邦の戦い、武帝の親政、後漢の光武帝までが扱われている。漢文にもよく登場する箇所。当時の様子が、漫画によって鮮やかに描かれている。

集英社の学習漫画「中国の歴史」第2巻では、秦の始皇帝の誕生から、項羽と劉邦の戦い、武帝の親政、後漢の光武帝までが扱われている。漢文にもよく登場する箇所。当時の様子が、漫画によって鮮やかに描かれている。

平成20年8月19日、群馬大学を会場に開催された第63回関東都県算数・数学教育研究群馬(前橋)大会に参加する。

受付が朝9時に始まるので、8時半頃に行ったのだが、すでに駐車場はかなりうまっており、全体会場も多くの人で賑わっていた。

午前中は、東京大学大学院教授、佐藤学先生による記念講演で、演題は「すべての子どもの学びを大切にする教育を目指して」。1万を超す授業を検討した佐藤教授の言葉には説得力があった。平等で質の高い教育を行うための、学びの共同体を作る必要性を訴えていた。

「最初の1500校までは実践は失敗した」という言葉が印象に残る。何事もひとつの形をなすためには、数をこなすことが絶対的に必要だと感じる。

高校の数学で、話し合いにより高め合う形を、どのように具体化すればよいのか。限られた時間の中で多くの内容を伝えることが要求される現状では大きな課題。

午後、高校のコンピュータ分科会に参加する。5つの先生方の発表を聴く。入谷昭先生のシンデレラを用いた実践は興味深かった。この方も、Cinderella、Cabriなど、コンピュータのソフトを用いて多くの実践を行っている。ホームページで実践の発信も行っている。

次男が水族館で嬉々として魚を見ていた。本屋に行くと、魚の図鑑が欲しいというので、学研の図鑑を買う。写真や資料が豊富で、編集者の熱意を感じる図鑑。

魚 (ニューワイド学研の図鑑)

沖山 宗雄

T^3Japan第12回年回の2日目。午前中、半田真先生の「複利計算と自然対数の底」の実践発表と松木貴司先生の物理量測定の授業に関する発表を聴く。 松木先生のセッションは参加者が少なかったが、一松京大名誉教授、中澤教授、河合先生と共に、LEDを使った電子回路などにふれて楽しんだ。自然に起こる様々な現象の背後にある仕組みを的確に把握するために物理や数学を使うことが実感でき、みずから自然の仕組みを解き明かす楽しさを体験することを目的とし、様々な工夫がなされた教材を見ることができた。

松木先生のセッションは参加者が少なかったが、一松京大名誉教授、中澤教授、河合先生と共に、LEDを使った電子回路などにふれて楽しんだ。自然に起こる様々な現象の背後にある仕組みを的確に把握するために物理や数学を使うことが実感でき、みずから自然の仕組みを解き明かす楽しさを体験することを目的とし、様々な工夫がなされた教材を見ることができた。

午後、科学的教育グループSEGの古川昭夫氏による講演。1981年創立され、多くの人材を輩出した私塾SEGの実践内容が紹介された。「中学生に5分間で対数の概念を教えられるか」「100円電卓でlog 2 を計算させられるか」など、具体的な例示は説得力があった。軽やかな口調で語られていたが、「実験・発見・証明があって初めて本当の数学」など、重みのある言葉が多かった。

午後、科学的教育グループSEGの古川昭夫氏による講演。1981年創立され、多くの人材を輩出した私塾SEGの実践内容が紹介された。「中学生に5分間で対数の概念を教えられるか」「100円電卓でlog 2 を計算させられるか」など、具体的な例示は説得力があった。軽やかな口調で語られていたが、「実験・発見・証明があって初めて本当の数学」など、重みのある言葉が多かった。 最後に参加したセッションは、海陽中等教育学校の公庄庸三(くじょうようぞう)先生による中学1年生を対象にした特別セミナーの実践発表。Deriveを用い、絶対値を用いて、様々な形のグラフを描かせる内容。一次関数すら知らない中学1年生に、関数を用いて驚くほど多様な形を創作させてしまう。「後ろには時間が動いている」と直感的にパラメータによるグラフの概念をつかませ、「A」などの文字を描かせる流れは圧巻。エネルギッシュな発表で、生徒を引き込む様が感じられた。

最後に参加したセッションは、海陽中等教育学校の公庄庸三(くじょうようぞう)先生による中学1年生を対象にした特別セミナーの実践発表。Deriveを用い、絶対値を用いて、様々な形のグラフを描かせる内容。一次関数すら知らない中学1年生に、関数を用いて驚くほど多様な形を創作させてしまう。「後ろには時間が動いている」と直感的にパラメータによるグラフの概念をつかませ、「A」などの文字を描かせる流れは圧巻。エネルギッシュな発表で、生徒を引き込む様が感じられた。  左図は、中学1年生の生徒が試行錯誤の末に作成した関数であるが、探求する姿勢が育っていることが如実に示されている。様々な実践の積み重ねがあって初めて成し得る奥深い教育実践と感じた。

左図は、中学1年生の生徒が試行錯誤の末に作成した関数であるが、探求する姿勢が育っていることが如実に示されている。様々な実践の積み重ねがあって初めて成し得る奥深い教育実践と感じた。

生徒の内面を引き出すテクノロジーの多様な活用法を見ることができ、実に有意義な2日間であった。

T^3Japan 第12回年会に参加する。2008年度は、渋谷区広尾にある東京女学館高等学校で8月8日・9日の2日間で行われ、約200名の参加があった。

T^3Japan 第12回年会に参加する。2008年度は、渋谷区広尾にある東京女学館高等学校で8月8日・9日の2日間で行われ、約200名の参加があった。

T^3とはTeachers Teaching with Technology(テクノロジーによる数学関連の教育)の略称であり、1987年、オハイオ州立大学でのグラフ電卓による高等学校数学の授業を試みた頃から始まった。

今年度の年会では、32のセッションが組まれ、電卓やコンピュータの数学教育への利用、理科教育との融合などの授業実践発表やワークショップが行われた。

最初に、岡山後楽園高校の河合伸昭先生による公開授業が行われた。東京女学館高校の生徒6名に対し、数学の歴史を交えながら、電卓を用いて三角比の値を求めさせる内容。古代ローマ時代のプトレマイオスが示したsin1°=0.017453…とうい値にどこまで迫れるかというテーマがベースにあった。テンポ良く進む、ストーリーのある授業で惹き付けられた。

最初に、岡山後楽園高校の河合伸昭先生による公開授業が行われた。東京女学館高校の生徒6名に対し、数学の歴史を交えながら、電卓を用いて三角比の値を求めさせる内容。古代ローマ時代のプトレマイオスが示したsin1°=0.017453…とうい値にどこまで迫れるかというテーマがベースにあった。テンポ良く進む、ストーリーのある授業で惹き付けられた。

公開授業後、同時に4~5のセッションが開かれているため、どれに参加するか迷った末、京都大学名誉教授の一松信先生の、「電卓利用の検定問題」を聴く。数学検定の誤答からみえる思考の傾向を示した、含蓄のある内容であった。

昼食後、コンピュータ室で、中込雄治先生による「作図問題とCabri」では、角の二等分線の作図が15例も示された。その中で、多様な解法を引き出す教材の重要性が示された。

古宇田大介先生の「文房具としてのCabriⅡ」を聴き、Cabriの多様な活用法を知ることができた。「生徒の内面を引き出す使い方」という言葉が印象に残った。

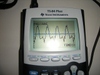

中澤房紀先生の「明日から使える二次関数の授業」で、グラフ電卓の扱いを学んだ。 氏家亮子先生のセッションでは、金沢工業専門高等学校でのグラフ電卓とセンサーCBL2を組み合わせた数学の実践発表を聴く。実際にグラフ電卓で、センサーから入力した音声の波形を確認し、授業の楽しさを体験できた。

氏家亮子先生のセッションでは、金沢工業専門高等学校でのグラフ電卓とセンサーCBL2を組み合わせた数学の実践発表を聴く。実際にグラフ電卓で、センサーから入力した音声の波形を確認し、授業の楽しさを体験できた。

午後5時半より、学内の食堂で懇親会。多くの人と交流でき、有意義な1日であった。テクノロジーは非人間的なものではなく、人をつなぐものであることを実感した。

午後5時半より、学内の食堂で懇親会。多くの人と交流でき、有意義な1日であった。テクノロジーは非人間的なものではなく、人をつなぐものであることを実感した。

長男が、中学3年生数学のドリル(計算・関数編)を半年かかって、ようやく終える。多項式の展開・因数分解、平方根、2次方程式、2次関数が主な内容であり、実に骨があった。特に、平方根の計算は、意外に豊富な中身があり、ページ数も多くさかれていた。例えば、√108 を 6√3 に直すには、素因数分解の知識がいるし、(√2+√3)^2 の計算をするには、展開公式を覚えていなければならない。また、1/√2 など「分母の有理化」を適切に処理することも求められる。更に、これらは2次方程式ですぐに活用される。

中3数学の代数的な単元は、それぞれが緊密な繋がりをもっており、数学としてのまとまりがある。それだけに、各内容に習熟しないと先に進めない。

「中学基礎がため」シリーズは、平方根の内容を充分に細分化し、スモール・ステップで進む。問題も易から難へと配慮した流れを作っている。それゆえにつまずくポイントもつかみやすい。

中3数学は、多項式の多様な処理、無理数の扱い、複数の解の存在、非線形な関数の変化の割合など、重要な内容を多く含んでいる。高校数学の基礎となる部分でもあり、問題を数多く解くことが直接、高校で数学を学ぶ際に生きてくる。

女子高生の幸ちゃんが、友人の兄「つくばの人」から、苦手な化学を教わる一夏の経験。化学の基礎を解説しているのだが、マンガとしても面白い。なかなか噛み合わない会話が楽しい。しかし、化学反応式やモルの考え方を伝える場面は、原作者、漫画家共に相当力を入れている。

長男の誕生日で、「学研電子ブロックEX150入門セット」をプレゼントする。1976年に発売された電気実験キットの復刻版であり、トランジスタや抵抗、コンデンサなどがはいったブロックにより150以上の回路を組み上げることのできるもの。入門セットには、ガイドブック「学研電子ブロックのひみつ」が同梱され、各部品の仕組みや電子回路の基礎が記されているため、エレクトロニクスの基本を学ぶことができる。

コンピュータや電気回路はすべてブラックボックスと化し、なかなか原理を学ぶ機会が少ない。「電子ブロック」は、ラジオやワイヤレスマイク、電子センサーなどを組み立てることで、仕組みに楽しく触れることができる貴重なおもちゃだと思う。もっとも、ゲーム機に慣れた子どもたちの興味を引くには、大人が一緒に楽しむことが必要。

フジテレビ系で放送されているドラマ「モンスターペアレント」第6話は、子どもに依存しすぎる親御さんを平岡祐太が熱演。過度にかわいがることが、子どもの負担になっている様を描いていた。

『E=mc2 宇宙の総和は変わらない』

自分が子どもの頃は、伝記などはそれほど読まなかったように記憶している。しかし、長男に伝記を音読させ、偉人たちの生涯をたどると、どれも実に興味深い。各人の子どもの頃の体験、青年期の恋愛、失敗のエピソード、テーマを追いかける力強さ、有名になってからの苦悩など、人生の様々な面が一冊に盛り込まれている。伝記の面白さ、良さを実感した。

長男には、小学2年生での「エジソン」に始まり、3年間で20冊の伝記を音読してもらった。20冊目は、20世紀の科学の巨人、「アインシュタイン」を選んだ。子どもの頃からの柔軟な思考、相対性理論の発見、祖国を追われる日々、苦境の中でもユーモアを忘れない愛すべき人柄、原爆の誕生と苦悩など、波瀾の生涯が綴られている。分かりやすい言葉を用いるよう著者はつとめているが、内容は相当に濃かった。

これまで読んできた「講談社 火の鳥伝記文庫」の人物をまとめると、次のようなリストになる。日付は、ブログに掲載した日。

アインシュタイン 08/07/31

西郷隆盛 08/02/29

ノーベル 08/01/26

勝海舟 07/11/30

ニュートン 07/08/25

ガリレオ 07/07/17

一休 07/06/30

ベートーヴェン 07/05/09

リンカーン 07/04/06

キュリー夫人 07/01/31

坂本竜馬 06/12/30

福沢諭吉 06/11/04

武田信玄 06/09/28

野口英世 06/09/01

豊臣秀吉 06/07/04

ヘレン=ケラー自伝 06/06/11

手塚治虫 06/04/16

ライト兄弟 06/03/05

宮沢賢治 06/01/31 06/02/07

エジソン 05/12/29

このブログも、書き始めて3年がたつ。1日につき1つの記事を掲げる試みは、まだ途切れていない。紹介したいものはいくらでも生まれる。それほど、世の中には良いものが多いのだろう。

長男と共にたどる伝記は、このブログを書くためのペース・メーカーとしての役割を果たしているようだ。これからも偉人の生涯に刺激を受け、記し続けていきたい。

最近のコメント